Safety-I und Safety-II

Hollnagel, Wears und Braithwaite prägten 2013 die Begriffe Safety-I und Safety-II für unterschiedliche Ansätze in der Sicherheitsarbeit.

Safety-I und Safety-II stehen nicht in Konkurrenz miteinander, sondern ergänzen sich. Evans fasst es zusammen als: „Safety-I minimiert das Schlechte und Safety-II maximiert das Gute“. Safety I konzentriert sich auf die Elimination von Fehlern, Safety II stellt sicher, dass so viel wie möglich gut läuft.

SAFETY-I

entspricht dem traditionellen Sicherheitsmanagement-Ansatz.

Der Fokus liegt auf der Analyse von Fehlern, d.h. Zwischenfällen, Unfällen oder Verletzungen.

Das Freisein von Risiken und das Fehlen von Ereignissen wird mit Sicherheit gleichgesetzt, d.h. im Umkehrschluss: ist die Fehlerrate gering, besteht ein hohes Maß an Sicherheit. In Safety-I wird Sicherheit am Fehlen von unerwünschter Ereignisse gemessen, z.B. anhand von Unfallraten oder unfallfreien Tagen.

In Safety-I verwendete Methoden sind beispielsweise

- Unfallanalysen, die durch das Ermitteln von Ursachen und Ableiten von Maßnahmen, zukünftige gleiche oder ähnliche Ereignisse verhindern sollen.

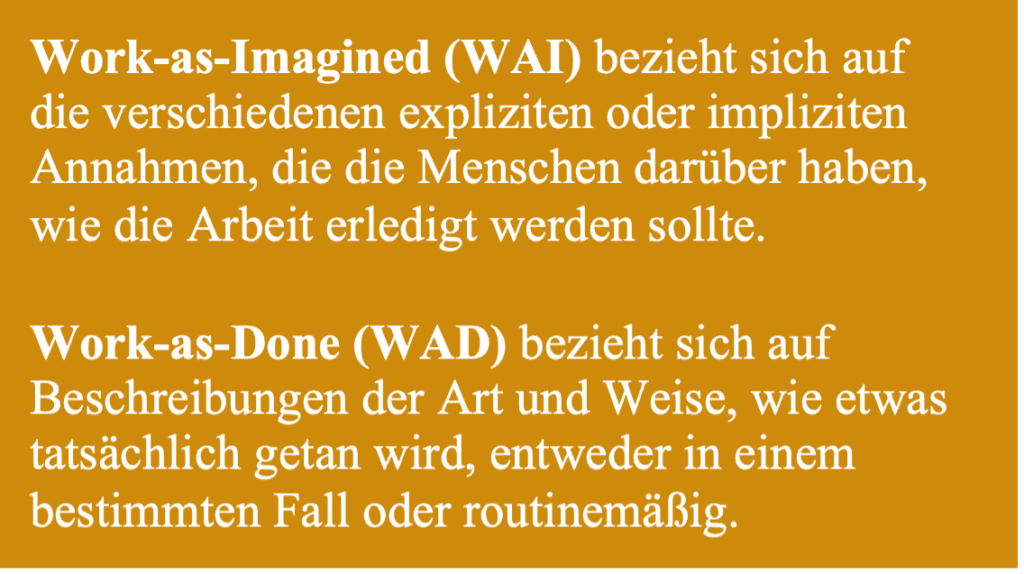

- Standardisierung von Arbeitsvorgaben, da Safety-I davon ausgeht, dass Arbeit vollständig analysiert und vorgeschrieben werden kann und dass Work-as-Imagined mit Work-as-Done übereinstimmen wird.

Safety-I fragt danach, warum Dinge schief gehen und versucht dann, Ursachen zu finden, um sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal passiert – versucht, Work-as-Imagined wieder herzustellen.

Im Gegensatz zu dieser traditionellen Sichtweise geht

SAFETY-II

davon aus, dass Dinge aus den gleichen Gründen schief gehen und gut laufen. Da üblicherweise mehr Dinge gut laufen liegt der Fokus von Safety-II darauf zu erkennen, warum die Dinge gut laufen (oder warum nichts schief geht) und dafür zu sorgen, dass sich dies wiederholt.

Work-as-Done ist in Safety-II nicht statisch, da die Arbeitsbedingungen, Anforderungen und Ressourcen selten stabil sind. Insbesondere in komplexen Systemen sind es die Beschäftigten, die Probleme lösen und sich flexibel an Arbeitsbedingungen und -umgebung anpassen. Die Art und Weise, wie die Arbeit dann tatsächlich gestaltet wird, ist die Grundlage für Verbesserungen und für die Ermittlung von Gefahren.

In Safety-II wird Sicherheit als die Fähigkeit definiert, unter wechselnden Bedingungen erfolgreich zu sein.

Je komplexer die Arbeitswelt, desto mehr unterscheidet sich Work-as- Done von Work-as-Imagined. In Safety-II wird der Unterschied zwischen Work-as-Done und Work-as-Imagined nicht als Problem betrachtet, sondern als Potential, als Informationsquelle, wie die Arbeit tatsächlich ausgeführt wird. Ziel ist es, wirksame Wege zu finden und die Variabilität von Work-as-Done in akzeptablen Grenzen zu halten.

Gut zu wissen

In der praktischen Umsetzung bedeutet Safety-II: Sicherheit kann nur vor Ort verbessert werden, da Work-as-Done im Zusammenspiel mit den jeweiligen Arbeitsbedingungen von entscheidender Bedeutung ist.

Danke! Für das Originalfoto an Skitterphoto.

Weitere Beiträge:

Behavior Based Safety

Behavior Based Safety, d.h. Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit, ergänzt den technischen und organisatorischen Arbeitsschutz.

Sicherheitsbegehungen

Es gibt unterschiedliche Arten von Sicherheitsbegehungen – und jede hat ihre eigene Zielrichtung. Der Beitrag beleuchtet die Unterschiede.